Sito di Cengio

Il Sito di Interesse Nazionale denominato “Cengio e Saliceto” è ubicato fra Piemonte e Liguria e comprende l’area occupata dall’ex stabilimento industriale “ACNA”, interamente nel comune di Cengio (SV), in territorio ligure, e l’area esterna, a valle dello stabilimento stesso, in territorio piemontese; tale ultima area è costituita dalla fascia fluviale ai lati della Bormida di Millesimo e comprende i territori di 17 comuni a partire dal comune di Saliceto (CN) fino al comune di Sessame (AT).

Il primo insediamento industriale sorge nel 1882 con la produzione di polvere pirica, nitroglicerina e dinamite. Dal 1900 al 1920 l’attività prosegue incentrata sulla fabbricazione di esplosivi. Negli anni ‘20 viene avviata la produzione di coloranti e acidi: a partire da quel periodo sono registrati fenomeni di contaminazione delle acque del fiume Bormida tali da determinare la chiusura dell’acquedotto di Cortemilia (CN) su ordine del Pretore. Nel 1928 la ditta prende il nome di ACNA (Azienda Coloranti Nazionali e Affini) S.p.A. con sede a Milano.

Poco prima della Seconda guerra mondiale gli agricoltori della vallata citano lo stabilimento per danni in quanto le acque del Bormida sono inutilizzabili a fini irrigui. Seguono denunce e verifiche ma solo negli anni ‘80 cessa la produzione di coloranti e prosegue quella di pigmenti.

ACNA era controllata dagli anni ’30 dalla Montecatini e ne seguì il destino passando negli anni ’60 al gruppo Montedison, quindi alla Enimont nel 1988 e dal 1991 sotto il controllo di EniChem.

L’attività termina definitivamente nel corso del 1998.

La legge 426/98 individua l’area a rischio ambientale e prevede un programma di bonifica e ripristino; nel 1999 viene dichiarata la situazione di emergenza socio-ambientale con nomina di un Commissario Straordinario ad opera della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Situazione della contaminazione

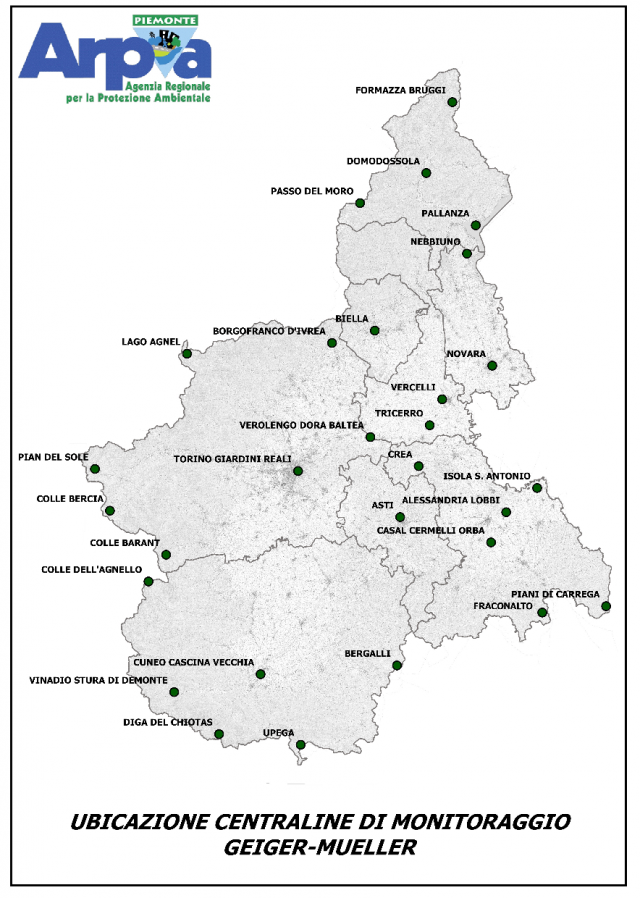

Le attività di caratterizzazione delle aree esterne, svolte con la collaborazione di Arpa Piemonte e Arpa Liguria e finalizzate a determinare la contaminazione di suolo, acque sotterranee, acque superficiali e sedimenti, sono proseguite fino al 2011, con approfondimenti su numerose aree interessate.

I contaminanti caratteristici del sito sono stati rilevati nelle acque del fiume Bormida con concentrazioni progressivamente ridotte nel tempo. Fra le sostanze caratteristiche si segnalano cloro benzeni, aniline, antrachinoni e naftalensolfonici.

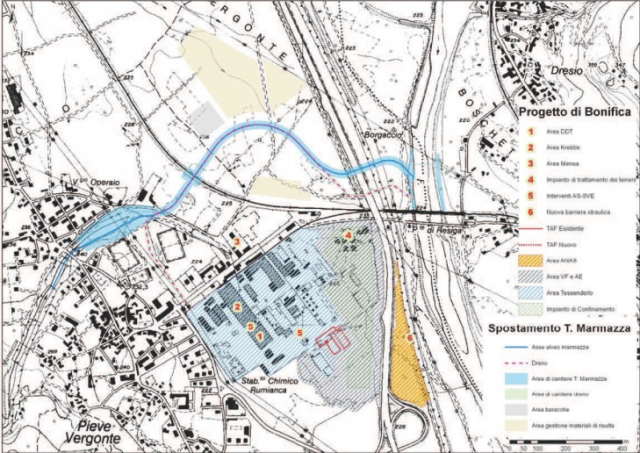

Stato avanzamento della bonifica

Al fine di bonificare e mettere in sicurezza il sito nel corso dei decenni sono state effettuate numerose attività, già a partire dal 1984 (prime opere di contenimento per impedire la filtrazione delle acque di falda dall’area dello stabilimento verso l’esterno); successivamente alla caratterizzazione delle aree interne, negli anni 2000-2001, è stato realizzato su tutto il perimetro dello stabilimento lato fiume un diaframma che si intesta sul substrato marnoso impermeabile. Arpa e Regione Piemonte hanno prescritto inoltre una serie di interventi finalizzati ad eliminare gli ingressi di acqua nel sottosuolo dell’area dello stabilimento.

Nei primi anni 2000 è stata realizzata la bonifica dei lagunaggi nell’area A1 dello stabilimento.

Nel 2005-2008 è stato attuato il progetto di Bonifica Pian Rocchetta (intervento certificato nel 2012, con previsione di monitoraggi post-operam); nel 2009 è stata effettuata la bonifica dei terreni siti nel comune di Saliceto, Località Pian Sottano mediante asporto di terreno di riporto, rifiuti e terreno contaminato.

Nelle aree interne allo stabilimento è stata realizzata la bonifica mediante asportazione dei terreni contaminati presenti nella zona insatura e, parzialmente, in zona satura, asportazione dei rifiuti presenti, demolizione degli edifici sede delle lavorazioni. Tutti i materiali sono stati abbancati nella zona A1, destinata a messa in sicurezza permanente anche dei terreni contaminati asportati per la bonifica delle aree golenali all’esterno del sito, del sito di Pian Rocchetta e della zona di Pian Sottano (Comune di Saliceto).

Nel 2016 sono stati rilevati in territorio ligure alcuni superamenti dei limiti di riferimento per diversi contaminanti organici nelle acque sotterranee della cosiddetta “Area Merlo”, esterna allo stabilimento ma rientrante nel perimetro del SIN. Sono state avviate le procedure di bonifica anche per quest’area (allo stato attuale, è in fase di realizzazione una sperimentazione pilota per l’attività di bonifica e l’istruttoria dell’analisi di rischio).

Monitoraggio e controllo

Nelle aree interne ed esterne allo stabilimento è presente una capillare rete di monitoraggio delle acque sotterranee per tenere sotto controllo l’eventuale fuoriuscita di contaminanti dalle aree confinate; i campionamenti avvengono secondo un Protocollo di monitoraggio concordato con gli Enti competenti, attualmente con frequenza minima trimestrale.

Nel 2017, a seguito di alcune criticità emerse dopo gli eventi alluvionali del 2016, è stato ritenuto opportuno armonizzare i monitoraggi effettuati da Eni Rewind, Arpa Liguria e Arpa Piemonte, inserendo uno strumento aggiuntivo costituito dal “Protocollo di monitoraggio sulla verifica della qualità delle acque del fiume Bormida” firmato il 29 novembre 2017 che vede impegnati Regione Liguria, Regione Piemonte, Arpa Liguria, Arpa Piemonte, i comuni di Cengio e Saliceto e Eni Rewind, nel controllo e nello scambio reciproco di dati di monitoraggio relativi alle acque superficiali in corrispondenza di alcuni punti strategici lungo il corso del Fiume Bormida e relativi alle acque sotterranee in corrispondenza dei piezometri maggiormente significativi. I controlli conseguenti al protocollo non hanno rilevato criticità significative nelle acque del fiume Bormida in territorio piemontese.