Scarsità di acqua

La scarsità di acqua, sempre più in evidenza anche nei corsi d’acqua del Piemonte, è dovuta sia a particolari condizioni locali che agli ingenti prelievi per gli usi antropici; oltre a creare difficoltà per gli approvvigionamenti, che, quando possibile, si orientano verso fonti alternative, come le acque sotterranee, rappresenta un problema per lo stato di salute dell’ecosistema fluviale e del suo equilibrio ecologico.

La riduzione delle portate modifica i processi di scambio tra falde e acque superficiali mettendo a repentaglio la continuità longitudinale e laterale del corpo idrico, con possibili alterazioni del naturale assetto morfologico e con severi effetti negativi sulle componenti biologiche degli ecosistemi.

In Piemonte si persegue da tempo una strategia di azione con valenza interregionale per dotarsi di conoscenze utili a fronteggiare le problematiche connesse alle criticità idriche accentuate dai cambiamenti climatici.

A partire dal 2003 si è operato d’intesa con le altre regioni padane - nell’ambito della Cabina di regia dell’Autorità di Bacino del fiume Po, per monitorare l’evolversi dello stato quantitativo delle risorse idriche e nel 2005 è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa finalizzato all’attività unitaria conoscitiva e di controllo del bilancio idrico, rivolta alla prevenzione degli eventi di magra eccezionale del bacino del fiume Po.

Dalla positiva esperienza della Cabina di regia è stato istituito un Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel distretto padano che opera anche a supporto della quantificazione del bilancio idrico e relativi indicatori circa gli scenari di severità della carenza idrica.

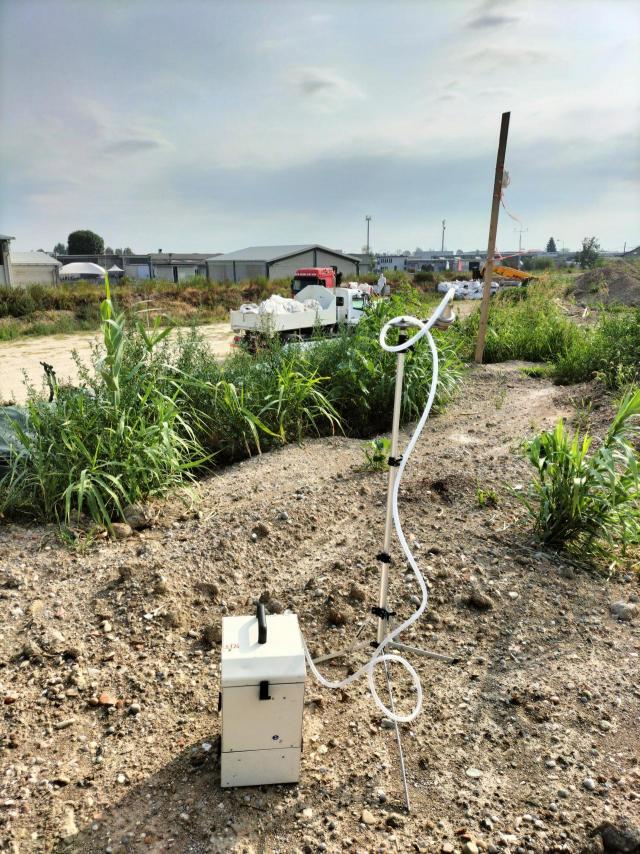

Inoltre, allo scopo di disporre di un quadro conoscitivo sull’evoluzione dello stato idrologico dei corsi d’acqua, la situazione meteo-idrometrica e delle falde acquifere è oggetto di un monitoraggio automatico in continuo. Infine, in sede di approvazione della Relazione di attuazione del Piano di Tutela delle Acque, il Consiglio Regionale del Piemonte ha ulteriormente ribadito l’esigenza di integrare la politica regionale promuovendo le iniziative di risparmio in capo agli utilizzatori come contributo irrinunciabile al raggiungimento degli obiettivi ambientali.

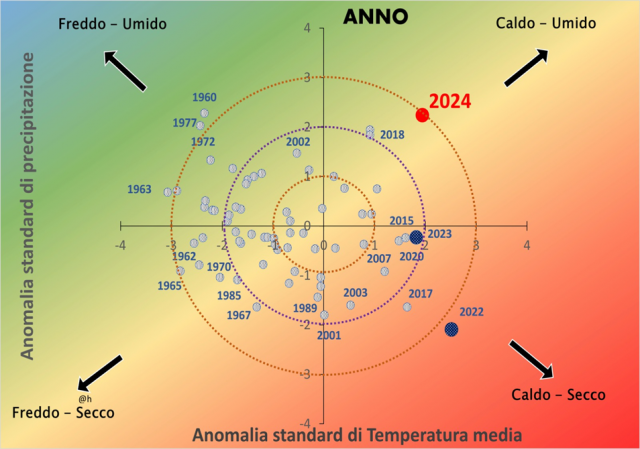

Il 2024, sull’intero bacino del Po chiuso alla confluenza col Ticino, è risultato il primo più piovoso degli ultimi 70 anni. Infatti con un totale di 1525 mm di pioggia annua cumulata ha superato per soli 6 mm il precedente primato, che risaliva a quasi 50 anni fa, ovvero al 1977. Se consideriamo l’intera annata caso, il surplus è compreso tra +40% e +60% in modo sostanzialmente ben uniforme su tutto il territorio alla testa del Po. Tuttavia gli ultimi due mesi, e in particolare il mese di dicembre, hanno mostrato tratti decisamente siccitosi, con deficit pronunciati ben al di sotto del decimo percentile, una situazione che si verifica con una frequenza inferiore ad una volta ogni 10-15 anni.

La temperatura media annuale è risultata pari a 10.95°C, che rappresenta un’anomalia positiva di circa 1°C rispetto alla norma del periodo 1991-2020 e pone il 2024 al 4° posto tra i più caldi degli ultimi 70 anni, dopo i record del 2022 e del 2023.

La stagione 2023-2024 è stata caratterizzata da un surplus di neve fresca rispetto alla media trentennale (1991-2020), a differenza degli ultimi 5 anni nei quali gli apporti nevosi sono sempre stati carenti. Il surplus di neve fresca sull’arco alpino piemontese è indicativamente quantificabile tra il 20 e il 40% ed è maggiormente evidente alle quote superiori i 2000 metri. Si è osservata una singolare distribuzione delle nevicate, con notevoli differenze tra inverno e primavera: un periodo invernale con assenza di neve al suolo in numerose stazioni sotto i 2000 metri, seguito da abbondanti nevicate concentrate soprattutto a partire dal mese di marzo fino a maggio, con un ottimo innevamento su tutti i settori. Nonostante le temperature estive piuttosto elevate, si sono conservati diversi nevai costituiti dagli accumuli di ripetute valanghe di dimensioni grandi e molto grandi o talora estreme.

Nel complesso la stagione invernale 2023-2024 risulta sostanzialmente in media rispetto ai valori storici di riferimento (media 1991-2020), per cui la stagione è da considerarsi nella norma guardando ai valori complessivi di neve fresca.

Nel 2024 la portata media annua di quasi tutti i corpi idrici è risultata superiore ai valori storici di riferimento, a causa delle abbondanti precipitazioni registrate. I corsi d’acqua Pellice, Sangone e Orco, situati nell’area occidentale della regione, e lo Scrivia a sud, sono stati caratterizzati da portate medie annue uguali o superiori al doppio del valore medio storico. Sono risultati significativi anche gli scostamenti positivi, intorno all’80%, di Varaita, Chisone, Dora Riparia, Malone e Sesia. L’unico corso d’acqua che ha registrato uno scostamento negativo sulla portata media annua è il Belbo. Alla sezione di chiusura del bacino del Po piemontese a Isola S. Antonio (AL), la portata media annua è risultata più alta del 59% del valore medio storico.

Informazioni e risorse aggiuntive

In questo sito Precipitazioni e portate

Piano stralcio del Bilancio Idrico del Distretto idrografico del fiume Po https://pianobilancioidrico.adbpo.it/

Piano di Tutela delle Acque https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/acqua/piano-tutela-delle-acque-aggiornamento-2021

Rapporto sulla siccità in Piemonte2022 https://www.arpa.piemonte.it/notizia/rapporto-sulla-siccita-piemonte-nel-2022