La d.d. n. 798 del 15 ottobre 2024 del Settore regionale Foreste ha approvato l'aggiornamento del Registro dei materiali di base del Piemonte.

Il Registro ora include un totale di 139 popolamenti, contenenti 283 materiali di base (MB), distinti per singola specie arborea: 218 Identificati alla Fonte, 56 selezionati e 9 Qualificati.

I MB Qualificati costituiscono la categoria di livello più elevato dopo quella dei "Controllati" (essenzialmente i cloni di pioppo), attualmente in Piemonte sono costituti da arboreti da seme delle seguenti specie: frassino (a Verolengo), melo, pero e ciliegio (nel vivaio regionale di Albano Vercellese), ciavardello e ciliegio selvatico rispettivamente nelle tenute Millerose e Spazzacamini gestite dall'IPLA, pioppo bianco e pioppo nero, realizzati dal CREA di Casale Monferrato in collaborazione col Parco regionale del Po presso Isola Santa Maria ed Isola Colonia (Crescentino).

Nell’ambito della tutela e valorizzazione delle risorse genetiche forestali locali, è stata avviata l’attività, affidata ad IPLA con d.d. n. 1104 del 29/12/2023, che coinvolge IBBR - CNR, DISAFA (Università di Torino) e DAGRI (Università di Firenze) sulle seguenti tematiche:

- caratterizzazione genetica dei MB di specie prioritarie per gli interventi di imboschimento (piantagioni in aree planiziali) e rimboschimento (ripristino di aree forestali colpite da eventi meteorici estremi o incendi), in un’ottica di completamento e aggiornamento degli studi già realizzati entro il 2010 a livello regionale;

- studio della resistenza/resilienza rispetto ai cambiamenti climatici (in particolare siccità e caldo estremi) di MB di specie prioritarie, in particolare la Farnia, ai fini della loro tutela e valorizzazione all’interno della filiera vivaistica;

- progettazione di nuovi arboreti da seme (MB) di specie sporadiche e miglioramento della gestione di quelli esistenti.

Infine, dal confronto con le altre amministrazioni e gli operatori della filiera, è emersa la necessità di individuare standard comuni e prassi di riferimento relativamente alle caratteristiche dei materiali forestali di moltiplicazione (MFM) delle specie arboree e arbustive autoctone, alla formazione degli operatori e alla realizzazione delle piantagioni.

Perciò, con d.d. n. 1115 del 31/12/2024 il Settore Foreste ha affidato ad UNI – Organismo nazionale di normazione l’elaborazione di tre prassi di riferimento UNI/PdR in materia di vivaistica forestale, denominate in via provvisoria:

- Requisiti di prodotto Materiale forestale di moltiplicazione;

- Pratiche e modalità operative per le figure professionali di Vivaista forestale e Addetto alla raccolta di frutti e semi forestali;

- Linee guida per la progettazione, realizzazione e manutenzione di piantagioni di specie arboree ed arbustive autoctone.

Il Gruppo di lavoro tecnico a supporto della redazione delle prassi, coordinato dal Settore Foreste, comprende il Settore incaricato della gestione dei vivai forestali della Regione Piemonte, le analoghe strutture delle regioni Lombardia (ERSAF) e Veneto (Veneto Agricoltura), IPLA, l’Università di Firenze (DAGRI) e la Fondazione AlberItalia.

I boschi vetusti

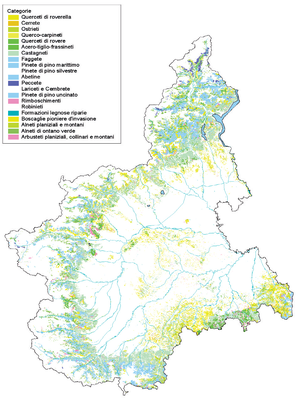

La biodiversità forestale considera non solo la varietà di specie arboree in bosco, ma l’insieme delle specie animali e vegetali presenti e le condizioni ecologiche che ne determinano la presenza.

Nei diversi habitat forestali presenti in Piemonte, il livello di biodiversità è molto variabile, sia in relazione alle caratteristiche naturali, sia al tipo di utilizzo storico da parte dell’uomo che ha prodotto cambiamenti alla composizione specifica, alla struttura o all’estensione dei boschi.