Priorità 3.A - Ridurre il dissesto e il degrado ambientale

Questa priorità integra politiche che affrontano i problemi di dissesto idrogeologico e di riduzione del degrado ambientale in più ambiti di intervento. La riduzione del degrado riguarda, insieme agli interventi di tutela e bonifica, aspetti di conversione del sistema produttivo in chiave di economia circolare (cfr. MAS 1 e 2) con la riduzione della produzione di rifiuti e l’introduzione di cambiamenti nella gestione del territorio e nella pianificazione territoriale e la transizione energetica (cfr. MAS 2) in risposta alle problematiche della qualità dell’aria.

In generale, le politiche regionali che si attivano e/o si potenziano per incrementare la resilienza del territorio e ridurre il degrado ambientale si strutturano in più ambiti di intervento:

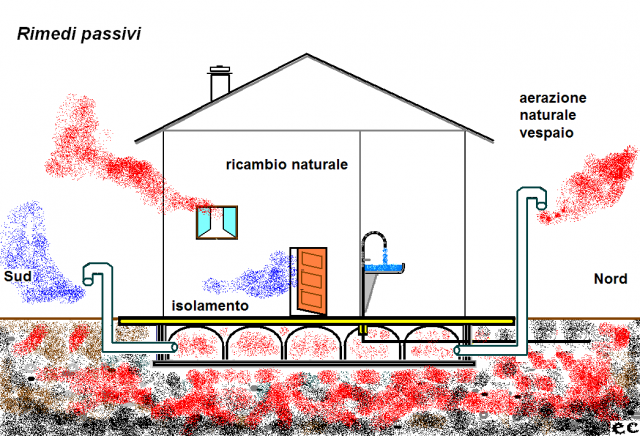

- l’aumento della capacità adattativa, ossia dell’insieme delle risorse che possono essere utilizzate e opportunamente organizzate per far fronte alle conseguenze di un cambiamento, con un processo adattivo;

- la riduzione della vulnerabilità, dell’ambiente naturale e del sistema socioeconomico;

- la diminuzione dell’esposizione delle persone, dei beni e del capitale naturale al rischio ambientale e idrogeologico.

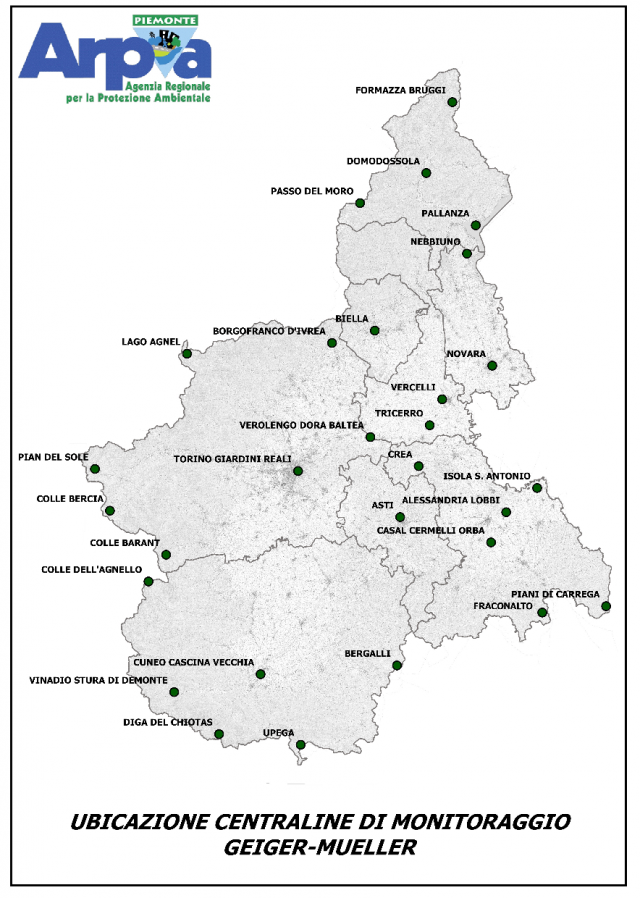

In particolare, il rischio idrogeologico è una criticità per il Piemonte, legata alla peculiare conformazione del territorio che ha alta incidenza di aree declivi. In Piemonte il 73% della superficie territoriale ricade in comuni classificati di collina e montagna, nei quali risiede il 38% della popolazione. Tale assetto, la cui criticità è accentuata dal mutare del regime pluviometrico associato al cambiamento climatico, richiede un rafforzamento dell’attività di prevenzione e di adeguamento infrastrutturale, oltre che di ripristino dei danni.

Il cambiamento climatico è in questo ambito un elemento di amplificazione delle criticità legate alla sicurezza del territorio: gli impatti del fenomeno sono già evidenti (anche in termini di costi) sull’ambiente naturale e sui sistemi socioeconomici piemontesi, tanto più gravosi quanto più aumenta l’entità del riscaldamento; gli scenari futuri - anche con le migliori politiche di mitigazione - delineano, inoltre, una situazione in deciso peggioramento, a causa delle emissioni cumulate registrate fino ad oggi.

Rappresenta quindi una priorità agire per contrastare il fenomeno, individuando efficienti misure di adattamento.

Sul fronte del degrado ambientale intervengono le politiche sulla riduzione del consumo, del deterioramento e della capacità produttiva dei suoli e le politiche di gestione dei rifiuti in stretta relazione con le politiche di economia circolare descritte nella MAS 1. Per quanto riguarda la qualità dell’aria i problemi e le politiche sono affrontate nella MAS 2 - La transizione energetica.